注册帐号,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转在线

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册帐号

x

本帖最后由 观光客 于 2012-9-1 22:58 编辑

南岗 “排坐西面东,奇峰矗立,瑶庐叠居半山,左密林,右深坑,前对白面峰” (民国十七年《广东连山县志》)。史书用最简练的词句,如同画家手中的画笔,给南岗瑶寨勾勒出一幅极为形象生动的速写。然而一幅简单的 “速写” 并不能满足我们对这座古瑶寨的好奇与向往,于是我们前往这座千年的瑶寨,一探这延绵千年的神秘。

●掩藏在深山中的辉煌

驱车从连南县城出发,沿着弯弯曲曲的盘山公路疾驶。汽车开始不停地往山上爬行,翻过山头,穿过牌坊,心仪已久的南岗千年瑶寨就呈现在众人眼前。

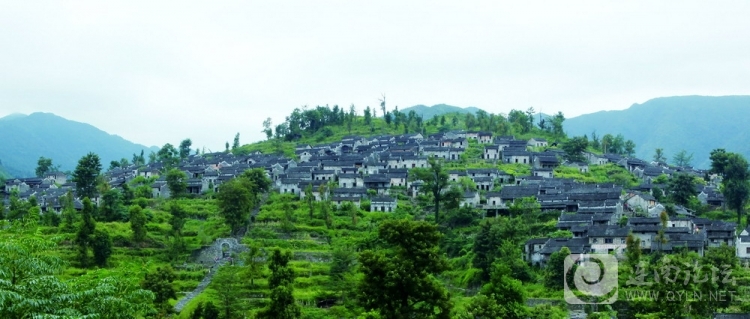

漫步古寨,仿佛是在时光之间游荡,听到了岁月变换中发出的沧桑叹息。这座被誉为 “中国瑶族第一寨” 的连南县南岗千年瑶寨,是目前全国规模最大、最古老、最具特色的瑶寨。周围山势险要、溪水奔流、群峰迭嶂。南岗千年瑶寨依山而建,房屋顺着山势错落有致地排列在半山坡上,因而这类聚居在半山上的瑶民被称为“排瑶”。向上望去,一排排整齐划一的古典建筑民居遍布山岗,庞大的建筑群仿如灰褐色的布达拉宫,镶饰在群山之中。古屋一律青砖砌墙,黑瓦盖顶,造型独特,极为壮观,依稀流露出当年盛极一时的辉煌。古寨外的石墙口,几棵古老的松柏树依偎着,仿佛是古寨的最后守护者,跨入石墙口,顿有仿如隔世的感觉。千百年前瑶家浓郁的风情画面一下子展现在眼前,风中仿佛都带着一丝扑朔迷离的神秘气息。

南岗千年瑶寨已有一千四百年历史。隋唐时期,排瑶的祖先迁移到连南山区,为了躲避兵匪的侵扰,他们在险峻的高山上建寨聚族而居。明代时已具相当大的规模。南岗排的规模比其它排大,人口也比较多,历史上鼎盛时期曾有1000多户7000多人,故又被称为 “大哥排”、“首领排”,其建筑也比其它排好,而且独具特色,南岗千年瑶寨是目前保存最为完好、规模最大的瑶族山寨,占地123亩,目前尚存360多幢房屋,其中60多人居住其间。

●充满瑶族风情的迎宾礼

刚准备沿着石阶往瑶寨大门走,便听见悠长雄壮的号角声,随行的朋友告诉我们,瑶民是用号角声来传递信息,不同的号角有着不同的含义,刚才那迎客的号角声,瑶人在欢迎我们。

朋友告诉我们,倘若是来的客人多了,号角声就会响彻整个山寨,漂亮的莎腰妹会捧着自酿的瑶家米酒,唱着热情洋溢的瑶歌,在寨门口左边向游客敬酒,而在站在寨门一旁的瑶阿贵则会举起猎枪向天鸣放,意即告诉全寨瑶胞有客人来访。接下来是六响礼炮,放礼炮是瑶家接待客人最隆重的礼节。礼炮响过后,瑶阿贵腰挎长鼓,跳起了长鼓舞,莎腰妹们则会唱起山歌欢迎贵客的到来。

●吊脚楼和探婚洞

沿着古寨的主干道拾级而上, 夹杂着花草香味的春风扑面而来, 寨内特有的农耕文化和瑶族文化处处可见, 让人感受到仿佛走进了另一个不同的世界。瑶寨的房屋依山傍坡, 密密匝匝, 挤在一起。往往是前面房子的屋顶和后面房子的地面平高。其间有一条走廊过道。横街直巷, 就地取材, 以石块铺路, 把各家各户串连起来, 形成瑶排的格局。据了解, 南岗排的房舍普遍分住宅、谷仓、柴寮3种类型。住宅大部分是二层楼房(称吊脚楼)和平房, 现在的房子多数建于明清时期, 以石灰拌沙砌青砖, 屋顶盖瓦, 四檐翘角。由于瑶山木材充足, 因此瑶家把又长又大的木材当瓦檐, 伸延到门口1米多长, 再把楼板伸出1米,用木条把楼板与瓦檐木条连接起来, 将伸出的楼台(阳台)吊在屋檐下, 形成风格独特的吊脚楼。

行走在苍古的石板路上, 时不时会遇到穿着民族服装静静地坐在树荫下的瑶族老人, 他们纵横交错的皱纹里流露着的是那饱经沧桑后的恬静。随意的穿梭在寨里瑶屋之间, 在好客的瑶胞的邀请下, 我们参观了他们的房子。瑶胞的房子不大, 三间一个单元, 分住房、粮仓、寮房, 中房为厅, 厅的正中墙上设有神龛, 内置祖先神位。左右两房为卧室, 前为厨房, 用砖或木板隔开, 屋前屋后分设洗澡棚或猪牛栏。瑶家的卧室一般都很窄小, 除摆放一张床外,没有太多的空间。每个卧室墙上都有一个小窗。可别小看这个不显眼的小窗, 瑶屋的主人告诉我们这是瑶族青年男女求爱择偶的习俗 “探婚洞”。每逢节日或农闲时节的晚上,未婚的阿贵便会来到心上人的 “探婚洞” 前唱情歌, 莎腰妹如果不喜欢来唱歌的人, 就会默不作声或从窗口递出火把, 意示唱歌者知趣而去。如果莎腰妹看上唱歌者, 就会临窗对唱, 互诉衷情, 或通过窗口递茶送烟的, 以示相许。此外, 这个小窗对于这个狭窄的房子还有调节高寒气候变化的功能, 夏天可防蚊, 冬天可保温。

●瑶王屋 一个时代的终结

我们来到位处古寨中轴线上的瑶王屋, 据了解, 瑶王屋始建于明代。从外貌上看虽不如我们想象的王宫那样恢宏,但也是飞檐翘角, 别有一番气势。站在瑶王屋前, 视野开阔, 颇有万山来朝之势。在瑶王屋门前的地坪上, 摆放着有 “瑶山第一鼓” 之称的大型长鼓, 造型独特, 引得游客频频合影留念。那么这个曾是瑶寨最高统治者的住所有着什么样的不同呢?

走进瑶王屋我们颇为 “失望”, 瑶王屋其实与其他瑶民房屋没有多大区别, 两房一厅。堂前的一只烧饭的锅座,整个屋子与寻常百姓家一样贫寒、简陋。现在的瑶王屋中, 还住着末代瑶王邓卖尾八公的后人, 瑶王的孙媳妇唐沙金妹是一个纯朴热情的女人, 现在的她靠在这里卖些特产为生。“女儿现在还在读书,来回上学要走3小时的路。” 唐沙金妹说, 她现在想的最多的是多赚点钱, 让女儿读上大学走出大山。

●石棺墓见证历史沧桑

在瑶寨里我们还看发现了两座保存完好的瑶族石棺墓。据寨里的瑶人介绍, 这两座石棺原来是在瑶寨山脚附近, 现在被人迁到了瑶寨供游客参观。

据石棺墓旁的介绍我们了解到, 这两座瑶族石棺墓属明代墓葬, 高1.2米, 宽1.7米, 上刻碑文和有楚人文化色彩的图腾。墓上的碑文, 均刻了墓主的法名, 说明至少在明代, 道教就已传入南岗瑶排。石棺墓葬是南岗排特有的葬礼, 只有瑶王才能享用石棺安葬。新中国成立后, 瑶王自愿不用石棺安葬, 故此石棺在山寨保存下来。

●古老而独特的瑶族风俗

南岗排的社会组织古老而独特。早在元代, 他们就以血缘和地缘两重关系组织起来, 建立起民主选举的由 “天长公、头目公、掌庙公、烧香公、放水公” 及各姓老人组成的 “瑶老制” 组织, 并逐渐形成了神圣而严厉的 “习惯法”,至清代又设置了 “瑶长瑶练” 制, 严密管理山寨。大事由 “天长公” 召集瑶老成员决策。若仍未达成统一决议,则召开全排群众会议讨论决定。瑶王屋厅内, 就设有供天长公坐着主持议事的猫头扶手座椅。清道光12年,清朝以官府封任瑶长、瑶练制, 取代瑶老制。瑶长可世袭, 瑶练是瑶长助手。但管治上, 仍有瑶老制民主遗风。

南岗排民风淳朴, 瑶民诚实善良。他们以 “尊老爱幼、勤劳勇敢、热情好客、路不拾遗、团结互助、扶危济困、守诺言、讲信用” 为传统美德。他们最鄙视好吃懒做、贪生怕死的人。瑶家子女, 不论贫富尊卑, 自幼随父母上山下地, 直到六七十岁还劳作不止, 自食其力。长期的勤奋劳作, 锻炼了瑶民勇敢、粗犷、豪迈的性格, 培养了他们吃苦耐劳的精神。南岗排向有 “挨伙计”(结交朋友) “认同年”(结拜兄弟) 之习俗, 他们真诚团结, 一人有难,众人相帮;遇事相邀, 一呼百应。今天, 这些传统美德仍在不断发扬光大。

●长盛不衰的瑶族歌舞

“瑶人爱唱歌,日出唱到日落坡;明月东升歌又起, 月照山头歌对歌。” 瑶山是个歌舞之乡。聚居这里的排瑶同胞经常以歌代替语言, 以歌对答, 唱歌成风。

每逢十月十六盘王节、耍歌堂,或七月七开唱节、新春游坡节等盛大节日, 瑶家男女老少一齐出动,打起山歌擂台, 或对歌, 或盘歌, 或斗歌, 唱到三更半夜, 声嘶力竭才罢休。排瑶民间流传着丰富多彩的歌谣、歌书,成为中国民间文艺百花园中的奇葩。可惜排瑶没有文字, 地处边远山区, 他们的民歌还没有引起艺术家和研究者的注意

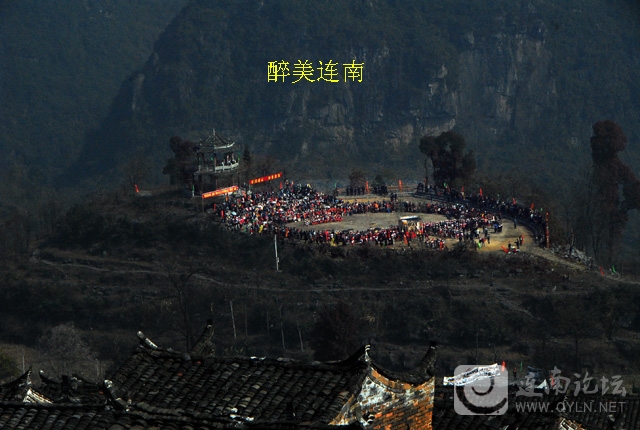

寨中心有一块长、宽各约9米的坪地。逢年过节, 这里是瑶民打铜锣、吹牛角、唱瑶歌、跳长鼓舞、尽情欢乐的地方, 所以又被称为 “歌堂坪”。现在大部分瑶民下山居住后, 歌堂坪就成为一年一度的耍歌堂场所。

耍歌堂, 瑶民又称为 “挨歌堂”, 通常是在农历十月十六后进行, 这时秋收已毕, 较为空闲。耍歌堂也是群众庆祝丰收的节日。据介绍, 耍歌堂首先是鸣礼(铳)炮, 九响铳炮一放, 人们就兴致勃勃地赶往歌堂坪;接着是出歌堂,是表演的前奏, 歌堂队伍在歌堂坪亮相。最后是竹幡队、师爷队、粉枪队、牛角队、铜锣队、长鼓队、阿妮队、莎瑶队、少年队等各支身穿鲜艳亮丽服饰的歌堂表演队伍载歌载舞。此时锣鼓震天, 旗幡招展, 场景十分壮观。

|